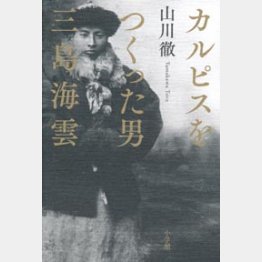

「カルピスをつくった男 三島海雲」山川徹著

爽やかな水玉模様のパッケージでおなじみのカルピス。時代を超えて愛される国民的飲料は、いつ、どのようにして生まれたのか。それを探ると、明治時代に大陸を駆け回ったひとりの男の人生が浮かび上がってくる。三島海雲。その名の通り、スケールの大きな生涯だった。

明治11年、大阪の農村の貧しい寺に生まれた海雲は、仏教を学んだ後、中国大陸での教師の誘いを受け、23歳で大陸に渡った。大陸には無限の可能性が広がり、当時の若者たちの夢や好奇心を刺激した。後の歴史に照らせば、彼らの青雲の志は、大陸進出を図る国家に利用されることにもなった。

ほどなく、北京で日本の雑貨などを商う日華洋行を創業した海雲は、軍馬買い付けの依頼を受けて、モンゴルに旅立った。未知の大地への旅は、探検といってもよかった。

遊牧民と暮らす中で、海雲は現地の乳製品を日常的に食した。胃腸が弱かった海雲は、自分の体調がよくなる実感を通して、その力を確信した。中でもジョウヒと呼ばれるヨーグルトに似た乳製品が、日本初の乳酸菌飲料カルピスのルーツとなった。

大正4年に帰国した海雲は、モンゴル遊牧民の乳製品の商品化に乗り出し、試行錯誤の末、大正8年にカルピスを発売。「初恋の味」のキャッチフレーズも生まれ、売れ行きを伸ばしていく。

ノンフィクションライターの著者は、海雲の足跡を追って現代の内モンゴル自治区を旅する。貨幣経済が入り込み、草原に柵ができた今も、昔ながらの遊牧民がいて、手作りの乳製品を食べていた。海雲を知る遊牧民の子孫にも会った。海雲の体験と著者の体験が100年余の歳月を超えてつながり、カルピス誕生秘話が現実感を持ってよみがえる。

日本国民の健康と滋養をとことん追求し、国利民福を貫いた海雲。自分がつくった会社はなくなったが、カルピスは今も私たちの喉を潤している。 (小学館 1600円+税)