「マイ・ジェネレーション ロンドンをぶっとばせ!」

若者が年寄りに心を開くのは、年寄りが若者だったころの話を聞くときだ。単なる昔話や自慢じゃない。目の前の年寄りが、自分と同じようなそそっかしく向こう見ずな若者だった時代の、心躍る冒険や歓喜をつい昨日のことのように語るとき、若者は引き込まれて一緒に声を上げるのである。

そんな躍動感に満ちた“つい昨日”の物語が、新春早々封切りのドキュメンタリー「マイ・ジェネレーション ロンドンをぶっとばせ!」である。

「スウィンギング・ロンドン」と呼ばれた60年代のイギリス文化。重厚な伝統に突き刺さるとがったモダニズムは、団塊世代にいまもファンが多いだろう。だが、この映画がいいのは、単なるスタイル自慢に堕してないところ。プロデューサーと映画の案内役を兼ねる老優マイケル・ケインは労働者階級のコックニーなまり丸出しの青二才だったし、ビートルズも大学進学など考えもつかない港町リバプールの兄ちゃん集団だった。ツイッギーに至っては伝統的な女性美など無縁の、横町の幼女のような貧弱さだったのだ。

彼らは時代の風を受けてエリート中心の階級文化の壁に挑戦した。その威勢が、あの時代から丁寧に発掘された無数の映像を通して伝わる。ポール・マッカートニーやマリアンヌ・フェイスフルが昔話のインタビューで登場しているが、映像は昔のまま、老いた声だけが現在のもの。そのへんの演出も懐旧趣味を避けるのに役立っている。マッカートニーのリバプールなまりなど一聴に値する珍しさだ。

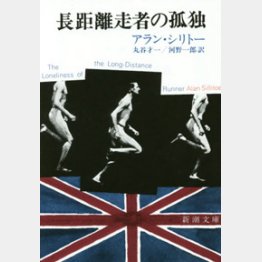

60年代の英文学は「怒れる若者たち」の時代。わけてもアラン・シリトーは生粋の労働者階級で、時代が変わっても怒りを引っこめはしなかった。「長距離走者の孤独」(丸谷才一ほか訳 新潮社 490円)が代表作だが、本当はデビュー作「土曜の夜と日曜の朝」(版元品切れ)を推したい。<生井英考>