ボトムアップ方式の堀越高校と独裁体制に胡坐をかいた秀岳館高校との決定的な違い(上)

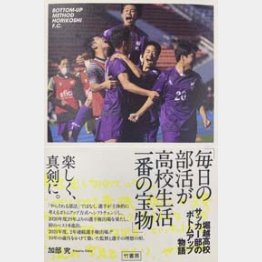

熊本県の私立・秀岳館高校サッカー部の30代男性コーチが、部員への暴行で書類送検された事件は、高校側が当該コーチを懲戒免職処分とし、段原一詞監督(49)の提出した退職届を受理したことを17日、県に報告したという。学校の現場レベルでは「スポーツの指導の一環として暴力が依然としてはびこっている」という事実が、今回の一連の不祥事によって改めて明らかとなった。「やらされる部活」ではなく、選手たちが主体的に考える「ボトムアップ方式」にシフトチェンジし、2020年度に29年ぶりの全国サッカー選手権出場を果たした堀越高校サッカー部のノンフィクション『毎日の部活が高校生活一番の宝物』(竹書房)を上梓したスポーツライター・加部究氏の特別寄稿を「上・下」の二回に渡ってお届けする。

■通用しなくなった上位下達

部活動に選手主体のボトムアップ理論を導入した畑喜美夫氏は、現在教職を辞して人財育成や組織構築などのサポートのために全国を忙しく飛び回っている。

日本でもハラスメントの認識が浸透し始めると、部活を中心とした学校や職場などで伝統的に常識とされて来た上意下達が通用し難くなり、年功序列の優位性が頼りの上層部や指導陣は困り果てた。

厳しく高圧的な指令を抜きに、どうしたら組織の規律を保てるのか。そのヒントを探りたくて畑氏にもとへは、講演や指導依頼が殺到し現在に至っている。

畑氏の経歴を簡単に辿ると、広島観音高校時代にはサッカー部を率いてインターハイを制覇。安芸南高校に異動後も5年間で県リーグ5部だった同校サッカー部を1部まで昇格させた。

高校3年間をサッカー漬けにして練習量を競い合った従来の強豪校とは真逆の方法を採択し、全体練習は週に2度だけに止めて、メンバー選考からゲームの采配まで全ての責任を選手たちに委譲した。

堀越高校は「ボトムアップ方式」導入で急成長

また畑氏からボトムアップ方式を伝授された堀越高校の佐藤実監督も、2012年から選手主導へと舵を切り、3年後には20年ぶりに全国高校サッカー選手権東京都予選の決勝に進出し、2020年度には全国ベスト8と急成長を遂げた。

ただしこうした表面的な結果以上に重要なのは、選手たち個々の変化だった。

部活を自分たちの手に託された生徒たちは、必死に思考し悩みもがいて最善を探った。

当初は多大な責任がキャプテンばかりに圧しかかったが、やがて見かねたチームメイトが手を差し伸べ、誰もがリーダー意識を持ってチームに関わっていく全員リーダー制へと発展していく。

選手がメンバーを選ぶのでは公平性が損なわれると疑問視する保護者もいた。しかし結果的には、公平性はむしろ高まったと見ていい。

今、誰が好調で信頼を置けるのか。それを最も敏感に察知しているのは、毎日のトレーニングを共有している選手たちだ。逆に堀越サッカー部では、人間的に信頼が置けて主導していくに相応しいと評価されれば、レギュラーメンバーではなくてもキャプテンに選出される。

金融業界を中心に衆人環視で不正を阻み円滑な運営を図るブロックチェーンというシステムが注目されているが、実はこの発想に近いかもしれない。試合でプレーするためには、実力を備えるとともに周りから信頼を得られる行動を心がける必要がある。

高校在学中に一番楽しかった出来事

そして選手一人ひとりが責任と目標を共有し自制を意識すれば、暴行、暴言、非行などが割り込む余地はなくなる。

堀越高校の2年時からレギュラーを獲得しながら、2020年度の選手権東京都予選準決勝で骨折をして本大会への出場を逃した馬場跳高に「在学中一番楽しかった出来事が何だったのか」と尋ねた。その答えが新刊のタイトルになったように「毎日の部活」だった。

堀越高校では、佐藤監督もセレッソ大阪などで10年間のプロ生活を送った藏田茂樹コーチ(前監督)も、選手たち自身が創意工夫し、社会に出た時に役立つような活動を心置きなく続けて欲しいと願った。

もっともボトムアップ方式での指導者には、旧来のトップダウン型の監督以上に質の高い支援が求められる。

高校進学を控えた中学生やその保護者向けにOBの生の情報を伝えている「Foot luck」というWEBサイトの中味を覗けば、選手たちはしっかりと指導者を評価する見識を備えていることが判る。

独裁体制に胡坐をかいた秀岳館高校

たとえ結果が伴っている強豪校でも「指導法は旧い」と切り捨てられているケースも少なくない。

秀岳館高校の一件でも、監督は選手たちの心理状態を含めた情報に興味も示さず、独裁体制で胡坐(あぐら)をかいてきた様子が透けて見える。

こういう組織では、ある日必然の水漏れが生じる。すると世相との乖離を認識できていないから、その場しのぎの浅はかな判断で嘘の上塗りを繰り返すことになってしまう。

それに対しボトムアップ方式での指導者は、毎日進化していく選手たちの要望に随時対応していく。だから絶えずアンテナを張り巡らせ、自身も歩み続ける必要がある。 本来、指導者の仕事とは、選手のニーズに合わせて支援していくことだ。指導者も選手も相乗効果で成長していくのが、ボトムアップ方式の真髄なのだと思う。(下につづく)