AIが眼底画像診断を支援 糖尿病網膜症や緑内障を発見する

健康診断や人間ドックの検査項目に組み込まれている「眼底検査」。目の瞳孔の奥にある眼底を眼底カメラで撮影し、眼底の血管、網膜、視神経などの状態を観察する検査だ。

これによって糖尿病網膜症、緑内障、網膜剥離、動脈硬化、高血圧症のほか、脳腫瘍などの発見につながることもある。

しかし、健診機関に眼科専門医が在籍していない場合も多く、眼底画像の読影を外部の専門医に依頼するケースが多い。そんな眼底画像の読影を遠隔診断するサービスが2020年2月に開始された。しかも、AI(人工知能)が診断を支援するという。

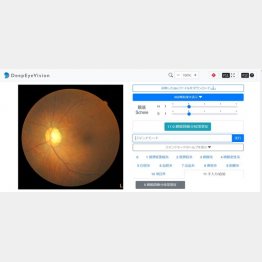

このシステムを開発したのは、自治医科大学(以下、自治医大)発のAIベンチャー「DeepEyeVision」(本社・栃木県)。どのように遠隔診断するのか。代表取締役CEOで自治医大眼科准教授の高橋秀徳医師が言う。

「眼底検査を行った医療機関が眼底画像をクラウドシステムにアップロードすると、初めに当社内のAIによって1次解析が行われて候補となる疾患名の確率が提示されます。続いて、当社と提携する読影医がその疾患名を参考にしながら、元の眼底画像を観察して診断を行い、その結果を医療機関に回答するという仕組みになります」

つまり、AIによる解析と専門医による遠隔読影を組み合わせたクラウド型の「眼科向け画像AI診断支援サービス」というわけだ。この画像解析AIは自治医大と共同開発されたもので、同大とその共同医療機関を含めた約50万枚の眼底画像データを深層学習させている。検査結果を出す読影医も、自治医大眼科学講座に所属する専門医が担当している。

現在、健診センターや総合病院の健診部門、眼科クリニックなど、十数施設の医療機関がこのサービスを導入しているという。

「AIの解析による疾患名の提示は8割方は当たっています。このサービスを導入することで、眼底画像の読影医不足が解消されるとともに、読影医による検査結果のばらつきが極めて小さい『平準化』が可能になると考えています」

また眼科医が在籍する施設でも、読影業務にかかる時間が従来の読影医のみで行っていたときと比べ、3分の1に短縮されることが実証実験で確認されている。同社では、網膜の断層画像を撮影するOCT検査(眼底三次元画像解析)の診断を支援するAIの開発も進めているという。