脳腫瘍で手術後、聞き取れないほど言語不明瞭となり認知機能も低下

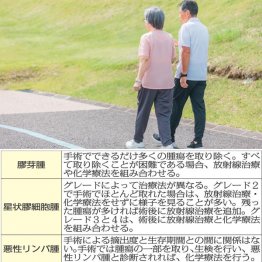

認知症が疑われたとき最初に区別する病気のひとつが脳腫瘍

オンライン健脳カフェに寄せられた質問です。

「友人のご主人が言葉をうまく話せず、病院で脳腫瘍と診断されました。手術となり、2カ月間入院。先日退院したのですが、何を話しているのか聞き取れないほど言語不明瞭で、電子レンジの使い方すら忘れており、歩く速度が非常に遅くなっていまし…

![]() この記事は有料会員限定です。

この記事は有料会員限定です。

日刊ゲンダイDIGITALに有料会員登録すると続きをお読みいただけます。

(残り1,895文字/全文2,036文字)

【ログインしていただくと記事中の広告が非表示になります】

今なら!メルマガ会員(無料)に登録すると有料会員限定記事が3本お読みいただけます。