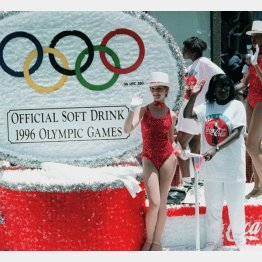

近代五輪が商業主義に堕ちるまで 綱引き&芸術競技もあった

ここに一枚の写真(①)があります。五輪マークの下に、英語で「公式ソフトドリンク 1996五輪大会」と書いてあります。これは1996年の第26回アトランタ大会にまつわる写真です。一見華やかな写真ですが、ここにはオリンピックという国際イベントが抱える「光と影」が写されていると思うの…

![]() この記事は有料会員限定です。

この記事は有料会員限定です。

日刊ゲンダイDIGITALに有料会員登録すると続きをお読みいただけます。

(残り2,484文字/全文2,625文字)

【ログインしていただくと記事中の広告が非表示になります】

今なら!メルマガ会員(無料)に登録すると有料会員限定記事が3本お読みいただけます。