膵臓がんはなぜ早期発見が難しい?「尾道方式」なら5年生存率は全国平均の約2.5倍

乳がん治療の第一人者で昭和医科大特任教授の中村清吾医師が5月9日、膵臓がんで亡くなった。68歳だった。中村医師は2023年5月にステージ4の膵臓がんで、肝臓に転移していることを公表し、化学療法(抗がん剤)を受けていた。

中村医師は乳がん患者に対し、親身な診察・治療を実施するとともに、遺伝性乳がん・卵巣がん症候群について予防切除の公的医療保険適用実現に向けて尽力した。

中村医師の命を奪った膵臓がんは、自覚症状がほとんどないことが特徴だ。膵臓は沈黙の臓器であり、しかも通常の健診では早期発見が難しく、それが難治性の理由の一つになっている。

なぜ、発見が難しいのか。東大医学部を卒業し、東大病院でも勤務していた北青山D・CLINIC(東京都渋谷区)の阿保義久院長は次のように解説する。

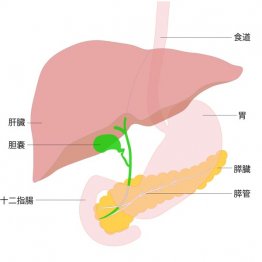

「膵臓は胃の裏側(背中側)に位置しているため、他の多くの臓器に囲まれており、腹部超音波(エコー)検査などの一般的な方法では非常に見えづらい臓器です。表面からのエコー検査では皮膚、脂肪、胃、腸内のガスなど多くの障害があり、膵臓の小さな病変を鮮明に捉えることは困難です」

一方、背中側からの検査でも「背骨や肋骨、血管、筋肉が超音波の障害となるため、膵臓の明瞭な観察は難しくなります」。